わたのおはなし

綿の加工

綿花は湿気を嫌います。そのため収獲はよく晴れた日の午後に行うのが理想的です。朝早くから収獲すると、まだ朝露に濡れている場合もあるからです。また、きれいにはじけた綿花が雨に当たると、萼の色が着いて茶色くなったり、繊維が劣化します。収穫期に入ると常に天気予報を気にかけながら、はじけた綿花ができるだけ雨にあたることのないように気を配ります。そして、雨にあたってしまった場合は、しっかり乾燥するのを待ってから収獲するようにします。経験的には、濡れた綿花はカゴに入れて干すより、綿木についた状態で乾燥するのを待つ方が効率的です。

畑で収穫した綿花は、カゴなど通気性の良い容器に入れて保管します。ポリ袋やプラスチックケースなどに入れて保管するのは避けるようにします。ポリ袋やプラスチックケースなどは密閉性が高いために、湿気が籠もって水滴がつきやすく、カビが生えたり虫がわく原因になります。収穫したばかりの綿花の中には種子(タネ)がまじっているため、どれだけ乾燥しているように見えても、種子(タネ)の水分が乾燥するまでには一定の時間がかかるためです。

収穫した綿花がある程度たまったら、あらためて天日にあてて干します。できれば2,3日これを繰り返し、通気性の良いカゴなどで保存します。その際、無臭タイプの防虫剤を載せて置くのも虫除けに効果があります。収穫綿花の中には、小さな虫の卵が混じっていて、気がつけば大量に虫がわいていた、という経験をしたことも何度かあるからです。

畑で収穫したばかりの綿花を実綿(みわた、さねわた)と言い、その中に入っている種子(タネ)を取り出す作業が綿繰り(わたくり、さねくり)と呼ばれる第一次加工です。綿繰りを終えた綿は繰り綿(くりわた、くりこ)と呼ばれ、その後に弓などで繊維がほぐされて打ち綿(うちわた)となり、糸や布、布団に仕立てられていきます。ここでは昔ながらの加工工程を説明します。

天日干し(てんぴぼし)

収穫した綿花は、とにかくしっかりと乾燥させることがポイントになります。通気性の良いカゴなどで保管しますが、天日干しをする際は、スペースに余裕があればレジャーシートやブルーシートの上にうすく広げるて干す方が効果的です。カゴに入れたまま天日干しする場合は、時々天地返しをすると良いでしょう。これを2,3日繰り返すと良いとも言われますが、一度だけでもいいかと思います。気をつけなければならないのは、お天気の急変です。うっかりそのまま出かけて雨に当ててしまうことのないように注意してください。天日干しもなかなか手間のかかる作業であることは間違いありません。

なお、この段階での天日干しにどれだけ「晒し」の効果があるのかは、文献で確かめてから紹介させていただくことしたいと思います。

綿繰り(わたくり、さねくり)

畑で収穫したばかりの綿花を実綿(みわた、さねわた)と呼びます。中に種子(タネ)がまじっていますので、実綿から種子を取り出し、繊維とタネに選り分ける作業が綿繰りです。種子が取り除かれた綿花は、繰り綿(くりわた、くりこ)と呼ばれます。

江戸時代以来、日本の各地でこの作業に使用されていた道具が綿繰り機です。シンコロクロとも呼ばれます。「ロクロ」とは回転する構造を持つ道具のことを指し、「シンコ」とは、タネが取り除かれた綿花の繊維を指す言葉でもあります。したがって、シンコロクロとは、棒を回転させてタネを取り除く道具、という意味になります。

構造は単純ですが、この道具がいかに優れモノであるかは、手作業でタネを取り出した経験がある人にはよくおわかりいただけると思います。この道具のおかげで、綿花が繊維素材として広く普及することになったと言っても過言ではありません。

また、この作業はかつては「隠居こどもの仕事」とも言われたそうです。綿花の加工には欠くことのできない大切な作業ですが、畑に出ることが難しくなった隠居さま(年配の方)でも、畑に出て一人前の仕事をするにはまだ早いこどもにも出来る作業だからです。

ただ、これにはちょっとしたコツがあります。2本のクサビの微調整と、実綿を送り込む方向です。このコツをつかむと、綿繰りは案外おもしろく、楽しい作業です。現代においてもこの綿繰りに夢中になる人は、こどもや大人にかぎらずたくさんおられます。

この綿繰り作業は、収穫した綿花を十分に乾燥させてから行います。収穫したばかりの綿花では種子がまだやわらかく、ローラーをくぐりぬけて押し潰されてしまうからです。

なお、構造は同じでも床に座ってするタイプと、馬乗りのように立ってするタイプがあります。

綿繰り機については、角山幸洋『綿繰具の調査研究』(関西大学出版部、2001年刊)、前田亮「棉繰り車の種類と動作」『はた』第10号(日本織物文化研究会、帝塚山短期大学、2003年発行)が参考になります。

ちなみに実際に自分で栽培した綿花を綿繰りする場合は、まず実綿の重さを量り、繰り綿ととタネの重さをそれぞれ記録しておきます。仮に実綿100g、繰り綿25g、タネ75gであったとしますと、この綿の繰り綿の歩留まりは25となります。この数字の大小が、その綿の品質評価の指標にもなります。

綿打ち(わたうち)

綿繰り機を用いてタネを取り出すと、繊維も押し潰されたようになります。そこで、この繰り綿の繊維をほぐし、同時に繰り綿にまじっているゴミを取り除く作業が綿打ちです。

綿打ちには、綿弓、綿打ち弓とよばれる「弓」を用います。弓に張られた弦をはじき、その弦にからませて繰り綿に振動を与えることで、繊維をほぐしていきます。この作業を何度もっくりかえすなかで、綿はどんどんとふくれ、きめ細かなきれいな綿になっていきます。なお、弦の張りは強い方が効果的です。竹で作られた竹弓を用いる場合は、割竹よりも丸竹の方が弦の張りは強くなります。

歴史的には江戸時代のはじめ頃に唐弓と呼ばれる大型の綿弓が伝来し、それ以降はおもに職人がこの唐弓を用いて綿打ちを担ったようです。糸紡ぎ用、布団用、着物の中入れ用と、それぞれの用途に応じて弦を使いわけ、打ち加減を調整したそうです。明治・大正時代頃まで多くの布団屋等で綿打ちには唐弓が実際に使用されていたそうです。

井原西鶴の『日本永代蔵』巻五には、大和国(奈良県)に住む男がこの唐弓を考案し、大儲けをしたという話が載っています。

また、松尾芭蕉が大和を訪れた際に「綿弓や琵琶になぐさむ竹の奥」という句を残しています。綿打ちのときに弦をはじく音が、琵琶の音に聞こえしみじみと聞き入ったようすが伝わってきます。

綿打ちについては、吉村武夫『綿の郷愁史』(東京書房社、昭和46年)がとても参考になります。

写真は竹弓と唐弓、弦を打つ槌と打ち終わった綿です。

糸紡ぎ(いとつむぎ)

きれいに綿打ちされた綿を、「打ち綿」と呼びます。この打ち綿から糸を紡ぐために、ジンキ、ヨリコ、シノなどと呼ばれる状態に小分けしていきます。昔は一升枡(約15㎝四方)ほどの大きさのシート状にしてから、棒状に巻いてつくったそうです。今でも手で糸を紡ぐときの要領としては同じですが、大きさや巻き具合の強さは、紡ぐ人の好みによって様々です。

打ち綿は細かい繊維の集合体ですので、撚りをかけながら引っ張ると簡単に糸になります。

この「撚りをかけながら引っ張る」ための道具が、糸紡ぎ具です。日本では江戸時代以来、糸車がおもに用いられていたようですが、世界を見渡せばその他にもスピンドル、チャルカ、タクリなど、いろいろなタイプの道具があります。

また同じ糸車でも、本体を少し傾けて使用する場合や、車輪部分の素材、軸(ツム)の固定の仕方、巻き芯の素材など、各地方によって少しずつ特徴があります。

糸紡ぎは最初はなかなかうまくいかない場合もありますが、根気よくつづけていると必ず出来るようになります。「私も必ず出来るようになる!」と信じてつづけることが一番の近道です。

写真は糸車とピンドル。

綛あげ(かせあげ)

糸紡ぎ具で紡いだ糸は、綛上げ機(かせあげき)あるいは綛上げ台という道具を用いて、ある一定の長さの糸束にします。一定の長さというのは、次の加工を踏まえた単位です。一つの糸束を「綛(かせ)」と呼び、綛の状態で保管、加工、売買されるのが一般的です。

綛上げ機で一定の長さにしていく場合に、紡いだ糸と糸を結ぶ必要がありますが、その時は「機結び(はたむすび)」という方法で固結びにします。

撚り止め(よりどめ)、精錬(せいれん)

撚りをかけて紡いだ糸は、そのままにしておくと自然に撚りをもどそうする力がはたらきます。そこで、熱を加えて「撚り止め」を行います。綛の状態で熱湯にくぐらせることにより、撚りが安定します。

精錬とは、糸の汚れや油分を取り除、きれいな糸にすることです。昔はカマドの灰に水を加えて作った上澄み液、すなわち灰汁(あく)を火にかけて煮沸したそうです。ただ、現代ではカマドの灰が手にはいらないため、少量の石けんが用いられることもあります。

なお、撚り止めも精錬も同じように熱湯にくぐらせますので、これを一度で済ませることもあります。

煮沸した後は、糸に少しだけテンション(重し)をかけて干します。

草木染(くさきぞめ)

糸に色をつけたいときには、草木染をします。植物染めとも言います。植物の葉、根、枝、実、花などを煮沸して染液を抽出する方法です。たとえば花梨の若葉で赤土色、茜の根であかね色、桜の枝で桜色、臭木の実で青色、紅花の花びらで黄色やピンクに染めることができます。

ただし、植物性の木綿糸には、植物由来の染液では色が定着しにくいため、基本的には前処理が必要です。生糸や羊毛などは動物性繊維であるため、前処理は不要です。昔はこの前処理に呉汁(ごじる。大豆の搾り汁)が用いられたようです。要は糸の表面にタンパク質を付着させて定着を促す方法です。

現代では呉汁の代わりに牛乳や豆乳が用いられることもありますが、匂いなどの課題もあり、濃染処理剤(化学薬品)を使用される方もおられます。

また、発色を促し、堅牢度を高めるために媒染(ばいせん)を行います。同じ染液でも、用いる媒染材によって発色が異なるのも草木染の醍醐味です。もっとも一般的なのは灰汁です。中でも椿にはアルミ分が含まれているため、特に椿灰は珍重されます。その他にも錆びた鉄釘を浸けた水で鉄媒染、焼き明礬を用いてアルミ媒染など、化学薬品を使わなくても草木染を楽しむことができます。なお、自然由来の草木染めでは、二度と同じ色をだすことはできないと言われます。その年の気候、作業時の気象条件等により染材の持っている力やそれを引き出す力が微妙に異なるからです。

ちなみに、撚り止め、精錬を終えた糸は、生成り(きなり)の糸として、そのまま機織りに用いることができます。ただし、織りに使う糸は経糸(たていと)と緯糸(よこいと)があり、経糸に用いるときは糊付けをした方が無難です。緯糸であれば糊付けはとくに必要ありません。糸に色をつける場合は、糊付けの前に行います。

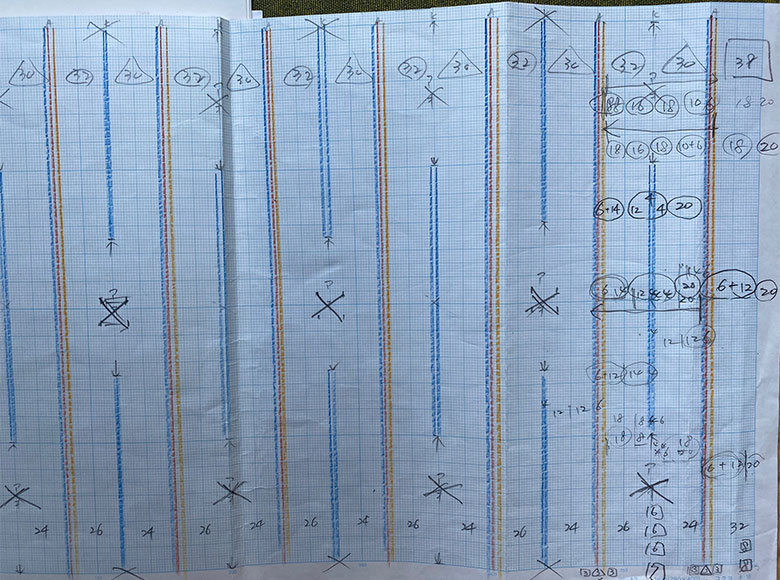

設計、整経

糸の準備が調えば、いよいよ織物の設計図をつくります。織物の幅や長さを決め、柄を考えながら経糸の種類と本数を方眼紙に書き入れていきます。その上で、用いる糸枠の数と並べ方を決め、整経作業に入ります。整経とは、経糸を整える(準備する)作業のことです。

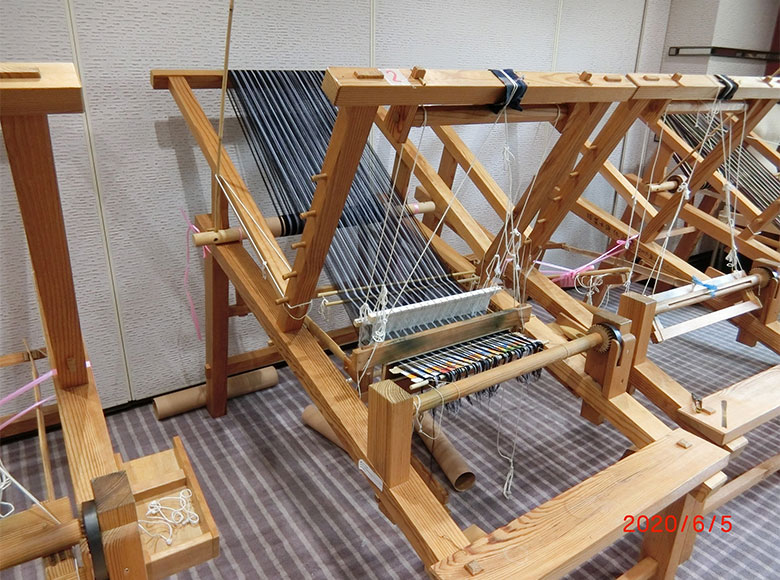

以下、ここで紹介する機織りの写真は、大和機(やまとばた)と呼ばれる傾斜型高機を用い、糸は正藍染めの地糸と、化学染料で染めた紡績糸を用いています。

綜絖通し、筬通し

整経が終われば、巻き取り、綜絖通し(もじりとおし)、筬通し(おさとおし)と段階的に作業を進めていきます。一つ一つの工程で1本でも糸の入れ方を間違えると大変なことになります。落ち着いて、そのつど確認しながら慎重に作業を進めます。

機掛け、機織り

筬通しがおわれば、ようやく経糸を機織り機に掛けることができるようになります。踏み木を右、左と交互に踏んで、経糸の開口(上下の移動)を確かめます。糸に乱れがないことが確認できれば、あとはどんどんと織り進めていきます。

織り上がり

絣(かすり)などの柄を入れる時は、絣糸の入れ方にも注意します。写真のは機は、大和機(やまとばた)と呼ばれる特殊な傾斜機です。テンション(経糸の張り具合)をかけすぎないように意識しながら、杼(ひ。シャトルとも)を打ち込んでいきます。

織り上がったならば、機から下ろし、湯のし(ぬるま湯で洗う)をして完成です。