わたのおはなし

ならわたマップ

奈良県内では、近年綿の栽培に取り組む団体、企業や、プランター等で栽培を楽しむ個人の方々が確実に増えてきているようです。

綿の花は清楚で美しく、はじけた実もふんわりと優しく、魅力たっぷりです。収穫した綿の生かし方、綿についてもっと知りたいと思ったときに、ぜひこの「ならわたマップ」を参考に、綿の奥深さ、可能性のひろがりに触れていただければ幸いです。

これから順次、見学可能な綿畑や、藍染めの工房、糸紡ぎや機織り教室、資料館、旧跡、綿糸布販売店、関連施設など、直接現地を訪ね、取材をしながら紹介していきます。

みなさまからの情報提供もお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。

※綿に関することであればどんなことでも結構です。ぜひ「お問合せ」ボタンより、「ならわたマップ情報提供」と明記の上、メールをお寄せください。なお、個人情報にかかわる場合は必ず事前に当事者様のご了解を得るものとし、情報掲載の範囲につきましては担当者の判断に拠るものとします。ご了承ください。

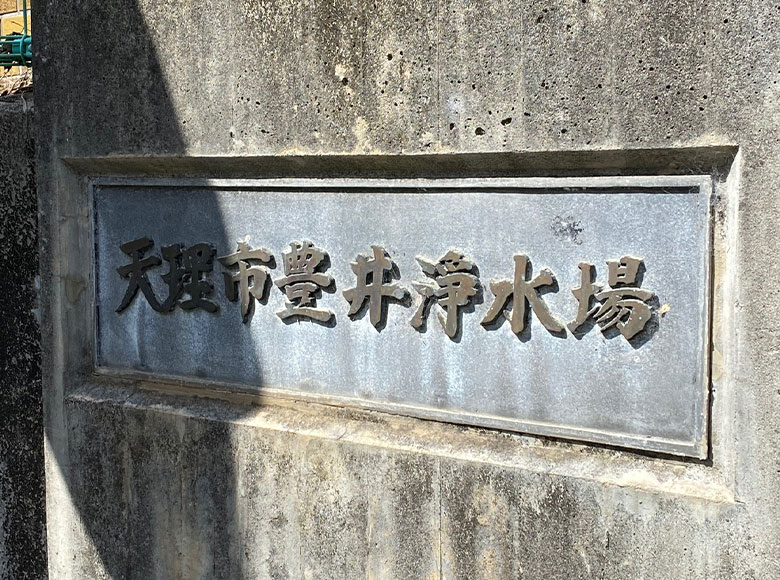

豊井紡績所跡地 天理市豊井町687

明治時代前期、日本の綿作農家を守る(輸入超過を防ぐ)ために明治政府が民間を促し国産綿花を主原料とする紡績工場がつくられました。全国で10ヶ所計画されたことから十基紡績所と呼ばれ、二千錘規模であったため二千錘紡績とも呼ばれています。その一つが奈良県天理市に建設された「豊井紡績所」です。開業は明治16年(1883)。その跡地がそのまま現在の天理市豊井浄水場となっています。豊井紡績所の敷地の原型をほぼそのままとどめていることから、貴重な近代の産業遺構とも位置づけられます。なお、天理市民の浄水をまかなう大切な施設であるため敷地内への立ち入りは禁止されています。

ちなみに、十基紡績所は以下のとおり。

十基紡績所(二千錘紡績所)

明治政府が民間を促し、建設をすすめた十基紡績所とは以下のとおりです。

玉島紡績所(岡山県)

備中国浅口町玉島町 明治15年設立

下村紡績所(岡山県)

備前国兒島郡鴻村 明治15年設立

川島紡績所(三重県)

伊勢国三重郡川島村 明治15年設立

佐賀物産会社(佐賀県)

※佐賀の乱の影響により会社解散、開業に至らず

市川紡績所(山梨県)

甲斐国西八代郡市川大門村 明治15年設立

豊井紡績所(大阪府)

大和国山辺郡豊井村 明治16年設立

長崎紡績所(長崎県)

肥前国長崎浦上山里村 明治16年設立

島田紡績所(静岡県)

駿河国志太郡島田村 明治17年設立

遠州紡績会社(静岡県)

遠江国盤田郡二俟町 明治18年設立

下野紡績所(栃木県)

下野国芳賀郡大内村 明治18年設立

いずれも綿の栽培が盛んな地域が近くにあること、水力発電が可能な土地であることが選考条件の一つとされ、設立にあたって政府は資金面のみならず原動機の供給や工場建設・機械据付に際して官員技術者を派遣するなど手厚く支援しました。豊井紡績所では、布留川の水を発電に使う計画でしたが、水量が不安定であったため、のちに石炭が用いられるようになったようです。

最寄り駅

奈良交通バス停「なら歴史芸術文化村」下車徒歩約30分

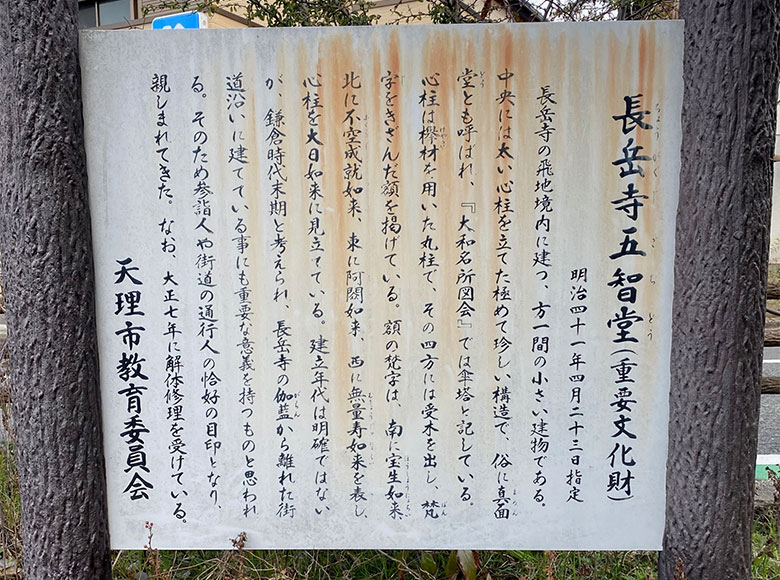

長岳寺五智堂(傘堂) 天理市柳本町139

井原西鶴の『日本永代蔵』(1688刊)第五巻の第三「大豆一粒の光り堂」には、綿の重要な加工道具である唐弓(綿打ちをする道具)を作り出して大儲けをした男の話が、「朝日の里」(現在の奈良県天理市佐保庄町)に住む川端の九介という設定で物語が描かれています。そして、築いたその財で寄進したのが現在の柳本の街道筋に建つ長岳寺の五智堂(傘堂)であると記されています。

長岳寺の西方約850メートルの境外地、上街道の近くに五智堂が建っている。構造は方一間、単層屋根宝形本瓦葺(たんそうやねほうぎょうほんかわらぶき)である。奈良朝の頃、善無畏(ぜんむい)三蔵という人が創建したと伝えられている。どこから見ても正面なので真面堂とも、支柱を除けば四方吹放しとなるから傘堂とも呼ばれ、形が小さいのでマメ堂ともよばれている。中央の太い心柱の上方に五智如来をまつっている。鎌倉時代の建築として、明治41年4月23日重要文化財として国の指定を受けている。

この種の建物は珍しく、江戸時代の好事家曉晴翁も「雲錦随筆」のうちに傘堂のことを書いている。今はないが、江戸時代には床が張ってあって旅人の休息所になっていたという。(天理市のHPより)

なお、川端の九介の物語は代表的な二代目没落譚となっており、父と子の対照的な生き様は、今の私たちが読んでも考えさせられる内容になっています。

最寄り駅

JR万葉まほろば線柳本駅下車、徒歩約20分

綿弓塚 葛城市竹内604

畑で収穫した綿から種を取り出したあと、綿の繊維をほぐす作業が「綿打ち(わたうち)」です。昔は竹でつくった竹弓や、大型の木製の唐弓など用いられ、綿打ちをする弓が「綿弓」です。弦に綿の繊維を当てて弾き、その振動で繊維をほぐしていきました。弦をはじきますので、そのときに「ビンビン」、「ビョンビョン」という音が鳴ります。その音が、琵琶を弾く音にも聞こえたのでしょうか。

綿弓や琵琶になぐさむ竹の奥

綿弓塚は、芭蕉の「野ざらし紀行」(甲子吟行)に収められたこの句を記念する句碑。芭蕉の没後115年後の文化6年(1809年)に建てられました。

松尾芭蕉(まつおばしょう)が門人・苗村千里(なえむらちり)の旧里である竹内に宿泊した時に詠んだ句を記念し、1809年に建てられた句碑です。句碑の建つ庭と近くの民家を整備して休憩所とし、芭蕉の資料や司馬遼太郎氏の色紙などが置かれています。 芭蕉は、1684年に竹内を訪れ、當麻寺に参詣して諸仏を拝んだと言います。その後も度々この地を訪れ、孝女伊麻にも会いました。さまざまな句を残し、中でも「綿弓や 琵琶になぐさむ 竹の奥」という俳句は有名です。(葛城市のHPより)

敷地内には趣のある資料館もあり、旧街道に面しており風情があります。

最寄り駅

近鉄南大阪線「磐城」駅下車、徒歩約18分