開催報告/実施概要

- 開催日時

-

令和7年

11月

15日

土

16日

日※16日は現地見学会のみ

| 名称 | 2025 全国コットンサミット in 天理 -第10回記念大会- |

|---|---|

| 主催 | 2025 全国コットンサミット in 天理 実行委員会 |

| 共催 | 天理市 |

| 後援 | 奈良県、天理市教育委員会、奈良県中小企業家同友会、天理市商工会、天理青年会議所、NPO法人環境市民ネットワーク天理、天理大学、国立研究開発法人産業技術総合研究所、一般財団法人日本綿業振興会、一般財団法人ボーケン品質評価機構、一般社団法人日本繊維機械学会、阪神園芸株式会社、株式会社AIST Solutions、奈良新聞社、読売新聞奈良支局、天理大学ふるさと会 |

| 協力 | 今大会の趣旨に賛同しご支援いただいている皆様、ボランティアスタッフの方々はじめ大勢のみなさま |

| 会場 | 11月15日(土) 天理市民会館(やまのべホール)※懇親会(有料)は奈良プラザホテル 11月16日(日) エクスカーション(体験型見学会)※要予約、市内各所 |

| テーマ | いのちと未来にたねをまく ―SDGs未来を担うこどもたちへ、人生百年時代のその先を見据えて― |

| 参加対象 | 全国で綿の栽培、加工、販売等にかかわるみなさま 綿の手紡ぎ、手織り技術等の伝統文化の保存継承に取り組むみなさま 綿を介した福祉、教育、介護事業等に取り組むみなさま 綿にかぎらずアパレル、テキスタイル全般、染色等にかかわるみなさま 市内外、県内外在住の一般のみなさま、こどもたち |

| 参加費 | 無料(懇親会のみ有料) |

| お問合せ | 2025 全国コットンサミット in 天理 実行委員会事務局 天理市 環境経済部農林課内 |

ご挨拶

並河健

(天理市長)

「2025全国コットンサミットin天理」を開催するにあたり、全国より天理市へお越しくださる皆さまを心から歓迎申し上げます。

全国コットンサミットは、これまで全国各地で9回開催されており、第10回の記念大会となる「2025全国コットンサミットin天理」では、全国から綿花の栽培、加工、販売に関わる方々や、綿に関心を寄せる方々が集う中で、綿花の栽培と加工を通した農業と、教育、福祉、工芸、工業、商業、行政との連携の可能性について考えてまいります。

かつて奈良県は綿の名産地であり、明治16年には明治政府が殖産工業政策の一環として民間を促し建設をすすめた十基紡績所の一つである豊井紡績所が天理市に建設されるなど、暮らしの中で綿作は日常の風景でありました。しかし、その後日本の綿花生産は外国産綿花の流入等により壊滅的に減少し、奈良県でも昭和の時代にはほぼ綿作の光景はその姿を消してしまいました。

こうした中、本大会の実行委員長である梅田正之氏は、県及び本市の名産であった綿花(栽培)を現代に復興させるとともに、心に悩みを抱え閉じこもりがちな方々に安心して落ち着ける居場所をつくることを目指して、2008年に「H.A.M.A.木綿庵(ゆうあん)」を設立し活動を開始されました。

梅田氏は現在、定期的に活動に参加されている方々とともに地域で野菜や綿を栽培し、その綿で糸を紡ぎ機織りにも挑戦されています。また、綿に関心をもって見学に来られる方々のアテンド、市内小学校での出前授業や研修会でのワークショップの講師、さらに道の駅や駅前マルシェへの出店など、綿の魅力を伝える幅広い活動を展開されてます。

「2025全国コットンサミットin天理」の開催を機に、様々な世代の人々に綿への関心をもってもらうことで、共に豊かな人生、持続可能な社会の実現に向けて取り組む「め(目・芽)」を開く機会となれば幸いです。

古代より「大和青垣」とうたわれた美しい緑に恵まれ、東部の山間部を中心に豊かな自然が残っており、都市的な性格のみならず、自然、歴史、宗教など多彩な性格を併せ持つここ天理の地で、皆さまとお会いできることを心より楽しみにしております。

本部事務局

松下隆

2025年に全国コットンサミット活動の集大成となる第10回記念大会がここ奈良県天理市で開催されるに至り、まずは御祝いと御礼を申し上げます。開催にあたり大会長の天理市長並河健さま、関係者の皆様、なかでも招致へ圧倒的な熱意で挑まれた実行委員長梅田正之さまにはあらためて感謝申し上げます。

2011年大阪府岸和田市における初開催から、鳥取県境港市、奈良県広陵町、愛知県蒲郡市、長野県信州高山村、兵庫県加古川市、福島県いわき市、三重県松阪市、宮城県東松島市で順次開催いたしました。

開催の始まりは、2009(平成21)年秋、大阪府岸和田市 辰巳織布の会長辰巳美績さんの畑です。育った”わた”を収穫していた時に大正紡績(株)の近藤健一さんが「辰巳さん、日本全国にはわたを栽培しているグループがたくさんあるでしょう。 これらのグループを一堂に集めて苦労話や困りごと、また、将来の方針などを話し合う場をつくってはどうですか」という会話がきっかけです。

全国コットンサミットの理念は、1つに、全国に綿花栽培を普及し、ものづくり再考、生きがいづくりをします。2つに、全国の栽培者をネットワーク化し、情報共有と新たな価値ムーブメントを引き起こします。3つに、地域発信の機会を尊重し、地域を元気にします。4つに、エシカル・コンシューマリズムを満たすものづくりを目指します。5つに、農業支援と耕作放棄地の解消です。

参加者の皆様は当天理市で綿花に触れて、理念の共有、仲間からの勇気を感じてください。サミット開催の今この瞬間(とき)をお楽しみください。また、これからも全国コットンサミット活動をお支えください。

梅田正之

綿花を介した農業と福祉の連携について考えるようになったのは、両親を家に迎えて共に暮らしはじめるようになってからのことです。80代後半の両親は、デイサービスのお世話になりながらも、家に居るときは綿繰りや繰り綿のゴミ取りを手伝ってくれるようになりました。父は「綿繰りをした日は、晩酌がとくにうまい!」と言って、丁寧な作業記録も残してくれました。それは89歳で亡くなる直前までつづきました。母はほとんど外出はできませんでしたので、その横で繰り綿のゴミ取りをしてくれました。

それまでの私にとっては大きな負担でもあった綿繰りとゴミ取りを、喜んで手伝ってくれる両親の姿をみながら、これを福祉事業所の一つの作業として、福祉サービスを受けている側の高齢者の方にも、わずかでもリターン(賃金)をお支払いできる仕組みをつくれないかと考えたのがきっかけでした。

綿は魅力的で、その可能性の広がりははかりしれません。綿花栽培という農業を中心に、福祉、教育、さらには工芸や工業、商業といった幅広い連携を、行政にも加わっていただき構築していきたい。そのためにはそのメッセージを広く伝えて、多くの方と共有できる場が必要です。全国コットンサミットを天理に招致することで、そのきっかけを作りたいと動き始めて5年が経ちました(コロナ禍をはさんだため)。

このたび天理市長様、全国コットンサミット実行委員会本部事務局様のご理解とご協力を賜り、ご支援くださいます皆様、応援してくださいます大勢のみなさまのおかげで、「いのちと未来にたねをまく」をテーマに第10回大会を天理で開催できますことは無上の喜びであります。心よりお礼申し上げます。

一人でも多くの方に綿の魅力をお伝えし、大会にお越しいただき、ともに綿の可能性の広がりについて考えることのできる豊かな大会になりますよう、ひきつづきよろしくお願い申し上げます。

テーマ

いのちと 未来にたねをまく

ーSDGs未来を担うこどもたちへ、人生百年時代のその先を見据えてー

江戸時代には全国でも有数の綿花栽培地であった大和。

郷土の歴史の再発見と、衣料生活文化としての機織り技術、庶民芸術の伝承、綿花の栽培と加工を通した農業と教育、福祉(障害者、児童、高齢者福祉)、工芸、工業、商業、行政の連携の可能性について考えるきっかけに。

同時に未来を担うこどもたちをはじめ、全世代の人々に棉(植物)から綿(繊維製品)への関心を持ってもらい、

共に持続可能な社会に向けて取り組む「め(目、芽)」を開くきっかけに。

綿の魅力と、可能性の広がりを、聴いて、見て、ともに体験してみませんか?

今回のサミットが天理、奈良の魅力をさらに高め広め、

より多くの人が一度は訪ねてみたい、住んでみたいと思う街づくり、地元活性化につながる一助にもなれば幸いです。

プログラム

1日目 11/15(土) 大会スケジュール

| 9:20〜 | 開場・受付 |

|---|---|

| 9:50〜 | オープニング 吹奏楽の演奏、ビデオ上映 |

| 10:00〜10:35 | 開会式 ビデオ 全国コットンサミットこれまでの歩み |

| 10:45〜11:00 | 基調発表「天理大会のテーマについて」 |

| 11:05〜11:30 | 活動発表① ー福祉の立場からー |

| 11:35〜12:00 | 活動発表② ー工芸:栽培、手紡ぎ手織りの現場からー |

| 12:00 ~ 14:00 | 昼休憩、フリータイム。綿の観察・栽培ミニ講座 |

| 14:00〜14:25 | 活動発表③ ー文化:復元、伝承の立場からー |

| 14:30〜14:55 | 活動発表④ ー工業:アパレル企業のアプローチー |

| 15:10〜 | 閉会式 |

11月15日 9:50〜 オープニング

- オープニング:9:50~ 天理中学校吹奏楽部による演奏 「糸」

- オープニング:9:55~ ビデオ上映 Emily Smith制作「Threads of Time(時の糸)」

11月15日 10:00〜10:35 開会式

- 大会長挨拶(天理市長)

- 来賓挨拶

高市早苗 内閣総理大臣 代理 秘書

堀井 巖 外務副大臣 代理 秘書

佐藤 啓 官房副長官 代理 秘書

榎堀秀樹 天理市議会議長

松下 隆 全国コットンサミット実行委員会本部事務局総代理

来賓紹介

山下 真 奈良県知事代理 担当課長 - 祝電披露

小林茂樹 文部科学副大臣 - ビデオ「全国コットンサミットこれまでの歩み」8分

- 動画(YouTube):「全国コットンサミットこれまでのあゆみ」(製作・本部事務局)

11月15日 10:45〜11:00 「天理大会のテーマについて」

綿を介した農業、教育、福祉、工芸、工業、商業、行政/観光の連携ネットワークの構築による、持続可能で魅力的な社会、町づくり、そして人と人とのつながりを生み出したいと願いはじめたきっかけ、展望についてお話させていただきます。あわせて、「いのちと未来にたねをまく」に込められたメッセージについて触れさせていただきます。

記録動画(YouTube):大会のテーマ「いのちと未来にたねをまく」について

H.A.M.A.木綿庵(ゆうあん) 代表 梅田正之

社会人になって数年後、あることがきっかけでつまづき、自分に自信を失い、人に会うのが怖くなった時期がありました。人に会うのがつらくて、苦しくて、身も心もひきこもってしまうつらさを我が身の上に経験した私にとってこの木綿庵は、この地で多くの人に支えられ、たすけていただいたという喜びから、少しでもそのご恩返しをさせていただきたいという一念からはじめた取り組みです。

平成20(2008)年1月26日に設立。生きづらさを抱えた方々が自然の中で自分と向き合うことのできる、心が落ち着く居場所をつくりたいと、「居場所づくり」を目指して活動しています。

11月15日 11:05〜11:30 ー福祉の立場からー

綿との出会い、そして現在…〜彼らの誇らしげな姿を想像して〜 (仮タイトル)

まだまだ入所施設の活動や作業のイメージが、内職等の下請けが主流だった中、斬新で、地域特性にも合致し、何より携わる彼らが誇らしくさえ思える取り組みとは…そこで出会った綿との繋がりや栽培への奮闘の日々、綿が紡いだ様々な恩恵等について、彼らが活動の主体者

として取り組み続けている現在までの軌跡についてお伝えしたいと思います。

記録動画(YouTube):活動発表①福祉の立場から。障害者支援施設 吉野学園

社会福祉法人綜合施設美吉野園障害者支援施設 吉野学園(吉野郡大淀町)

吉野学園は奈良県中部に位置する、自然と長閑な原風景が残る人口1.5万人程の大淀町にある障害者支援施設です。重度の障害を抱えるが故の生きづらさに対し、彼ら個々の困り感(障害)に寄り添いながら「できるんだ!」その可能性を愚直に追及しながら、彼らがこの地で豊かさを感じられる暮らしを目指し、一緒に併走しながら日常生活を支え、この地域の社会課題の解決に、なくてはならない必要な存在として認められる…そんな価値ある入所施設となれる様、過疎化の進みつつあるこの町で、彼らの輝ける居場所づくりに日々奮闘しています。

11月15日 11:35~12:00 ー工芸:栽培、手紡ぎ手織りの現場からー

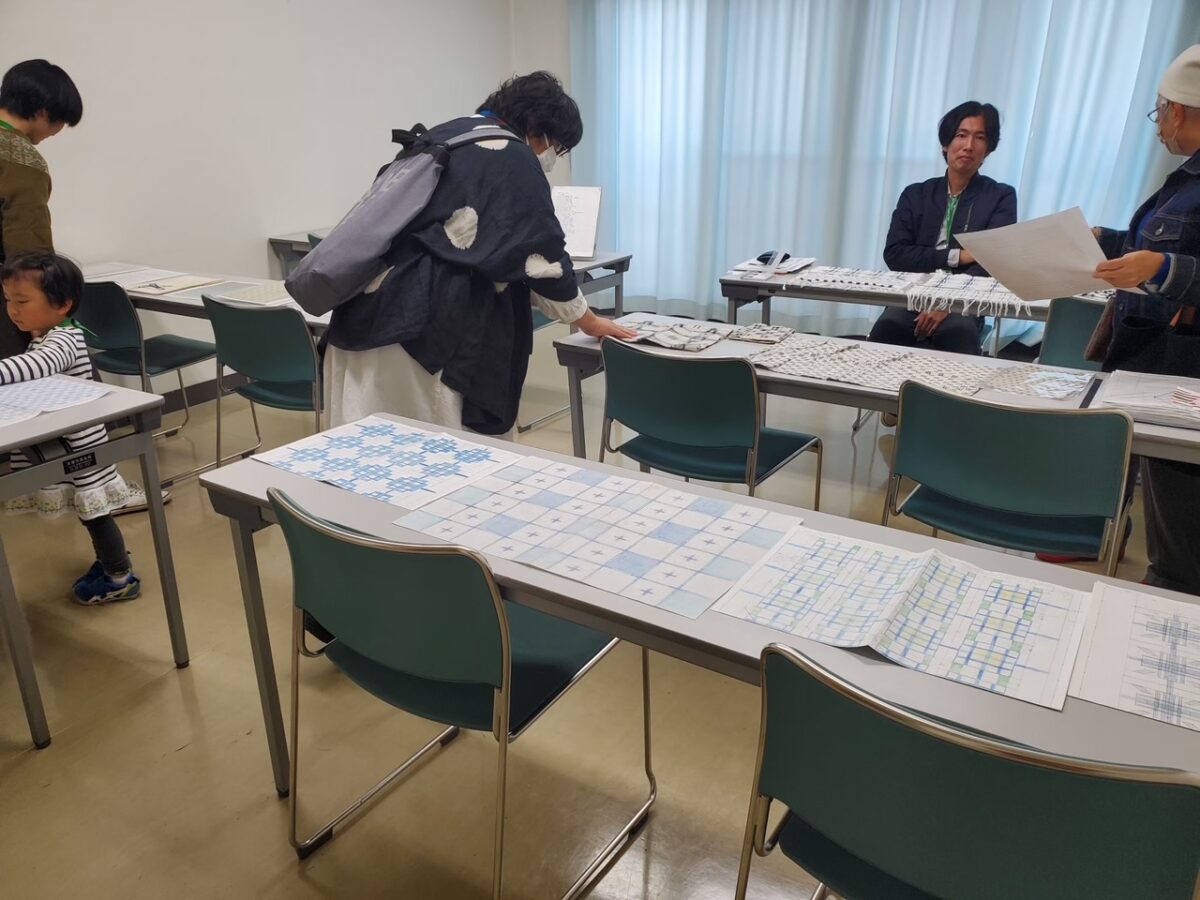

奈良 木綿手紡ぎの会の活動内容について主にお話しします。

- 会員やアトリエの様子、一日の過ごし方

- 糸紡ぎを向上させるための実技や学びの紹介・木綿をめぐる歴史や社会を知るレクチャーについて

- 会員の織物作品

- 畑について

- つちや織物所の製作物

- 会員のアンケートから

記録動画(YouTube):活動発表②工芸の立場から。つちや織物所「奈良 木綿手紡ぎの会」

つちや織物所 奈良 木綿手紡ぎの会(奈良市山陵町)

「つちや織物所」は奈良市の平城宮跡北にある手織りの個人工房です。木綿の手紡ぎ糸で生活用品や服飾品を製作し販売しています。そして、綿花の栽培も手がけ、原料の自給にも努めています。

あわせて運営している「奈良 木綿手紡ぎの会」では、糸紡ぎおよび手織りの技術を習得し、自らの手で生活の布をつくることを目標に、現在40余名が取り組んでいます。

現代は何でもすぐに手に入れることができ大変便利です。一方で、手づくりの楽しさや喜び、苦労を味わう機会が減りました。これも時の流れとは思いますが、あえて自らの手と身体を使って布づくりをする景色が現代日本にもあってほしいと願い、その問いかけとして活動を続けています。

また昔の日本人 の営みからうかがえる生活態度や思想、繊維をめぐる社会史を知ることは、現在の私たちを取り囲む社会状況を理解する助けにもなると考え、会員へのレクチャーも行っています。

2022年に「奈良 木綿手紡ぎの会」の布づくりを紹介した「手としての布 わたしたちのタオル」を出版しました。ご一読いただければ幸いです。

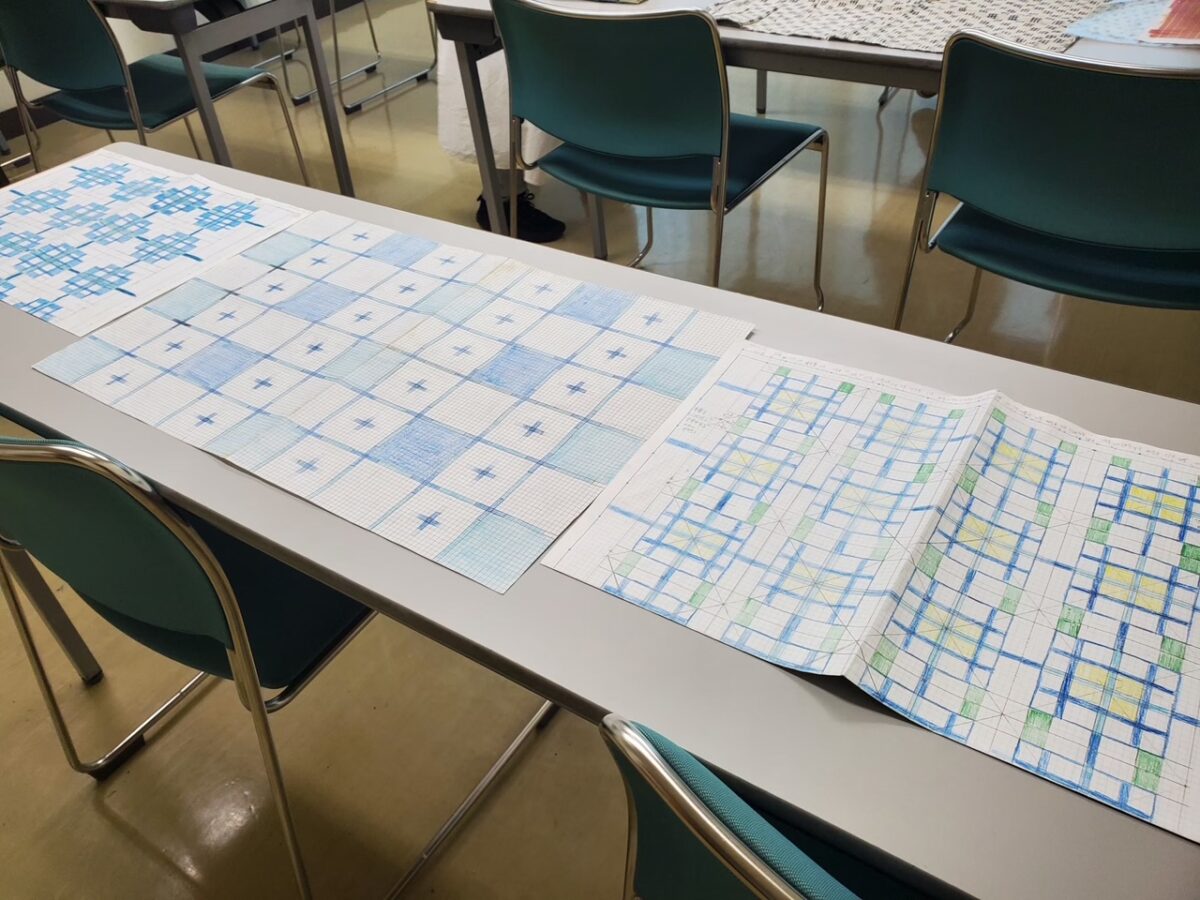

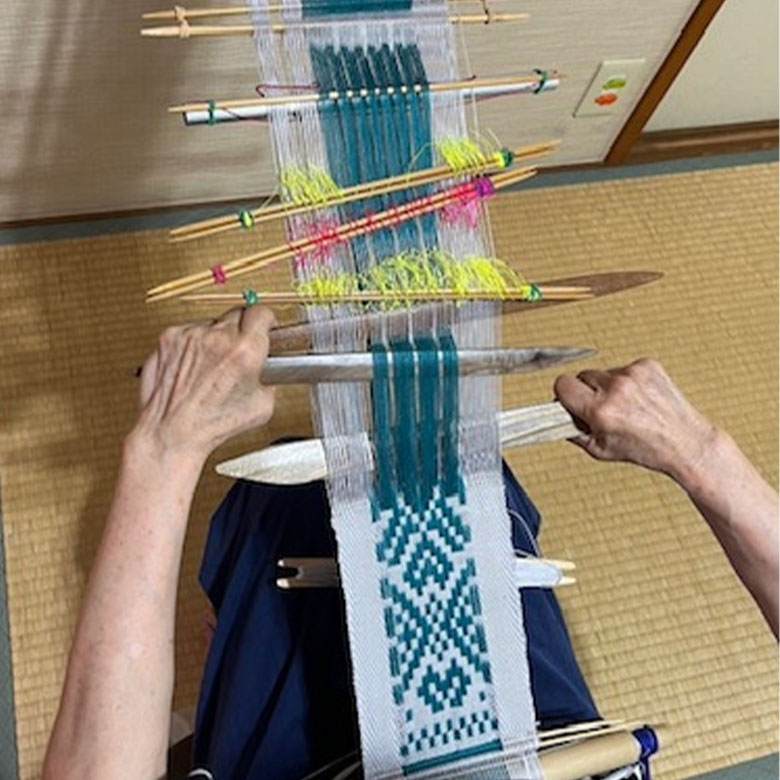

11月15日 14:00~14:25 ー文化:復元、伝承の立場からー

相楽木綿の布や技術の復元活動を通して、絣括りや絣ずらし、「工夫絣」と呼ばれた絣柄の設定など合理的で特徴的な技法や、「大和機」で製織された風合いの良い生地など、その特徴や技法が全国的にも珍しく、すばらしい織物であることを再認識しました。

相楽木綿を多くの方に知っていただき、後世に伝えていきたいと相楽木綿伝承館を開設して、伝承者育成の機織り教室の開催、綿から布への実演や体験、糸紡ぎ教室、また、夏休みワークショップを開催して子供たちにも綿文化を伝える活動を行ってきました。今後も、教室で習ってくださった新しい仲間とともに、相楽木綿を通して先人の知恵や工夫などの、未来に残す大切なものを伝えていきたいと思います。

記録動画(YouTube):活動発表③文化の立場から。相楽木綿伝承館

相楽木綿伝承館 機織り教室(京都府相楽郡精華町)

相楽木綿伝承館は、京都府南部で生産されていた相楽木綿の伝承活動を行っています。相楽木綿は木津川市相楽地区の織元が生産していた織物で、明治時代初期から昭和戦前期まで生産されていました。藍地に多色の縞と絣を重ねた華やかな柄が代表的な柄で、一種類の絣糸で幾パターンもの柄を織り出す工夫絣も特徴の一つです。また木津川市域が江戸時代初期から奈良晒の産地であった関係で、その製織に使った大和機を使って織ることも特徴となっており、それによりふっくらとした風合いの良い布地が織り出されます。相楽木綿は戦後途絶えましたが、2004年の京都府立山城郷土資料館の展示を機に結成された相楽木綿の会が復元活動を始め、2008年の京都府の地域力再生の取り組み、「京のチカラ、明日のチカラコンクール」に応募して優秀賞を受賞しました。それを機に翌2009年に京都府や木津川市のご協力を得て「相楽木綿伝承館」をオープンし、本格的に伝承者の育成に努めています。2020年には、以上の復元・伝承活動により相楽木綿の文化財価値が認められ、「京都府無形民俗文化財」の指定を受けることができました。

11月15日 14:30〜14:55 ー 工業:アパレル企業のアプローチ ー

絶えてしまった綿花栽培と、年々衰退傾向にある靴下産業をどちらも復活させることで、地域と産業の活性化を図りたいとの思いで開始した『めんかちゃんプロジェクト』。SNSや現地看板QRで繋がった方々に、種蒔き祭、収穫祭に参加して実際に体験してもらう。自分で蒔いた種が綿となり、糸となり、靴下になる過程を知って貰い、履いてもらう。歴史を学び地域の良さを再発見する事で、『ここに住みたい、ここで働きたい。』という気持ちになる人を増やし、発信する事で外部からも人を呼び込みたい。そのような思いから、地域おこし的な役割のプロジェクトと企業になることを目標に歩む取り組みについて発表します。

記録動画(YouTube):活動発表④工業の立場から。株式会社三笠

株式会社 三笠 奈良工場(葛城市)

株式会社三笠は創業63年を迎える、靴下その他のニット製品を製造販売する会社です。横浜市に本社を置き、2011年より奈良県葛城市にて自社工場を開設、自社生産を開始しました。2020年には奈良県立医科大学・MBTコンソーシアムに協賛企業として加盟。リハビリテーション科との共同開発品、手指機能強化手袋『にぎるくん』を商品化。奈良医大との共同出願で特許取得、第59回日本リハビリテーション医学会学術集会でその効果が発表されました。また、2023年、第三種医療機器製造販売業の認可を取得、一般医療機器の製造販売も可能となりました。

大和高田市の耕作放棄地(約4000㎡)にて、2022年より『めんかちゃんプロジェクト』と称し綿花栽培を開始。収穫した綿で糸を紡績し靴下を製造予定。

種蒔き祭、収穫祭参加者には綿花の種が靴下になる過程を知ってもらう体験学習、参加型のイベントを開催。地域と産業の活性化を目指す。

11月15日 15:10~ 閉会式

- JOCA日本オーガニックコットン協会による表彰 受賞者:吉野学園 様

- 大会メッセージ発表

- 大会旗返還

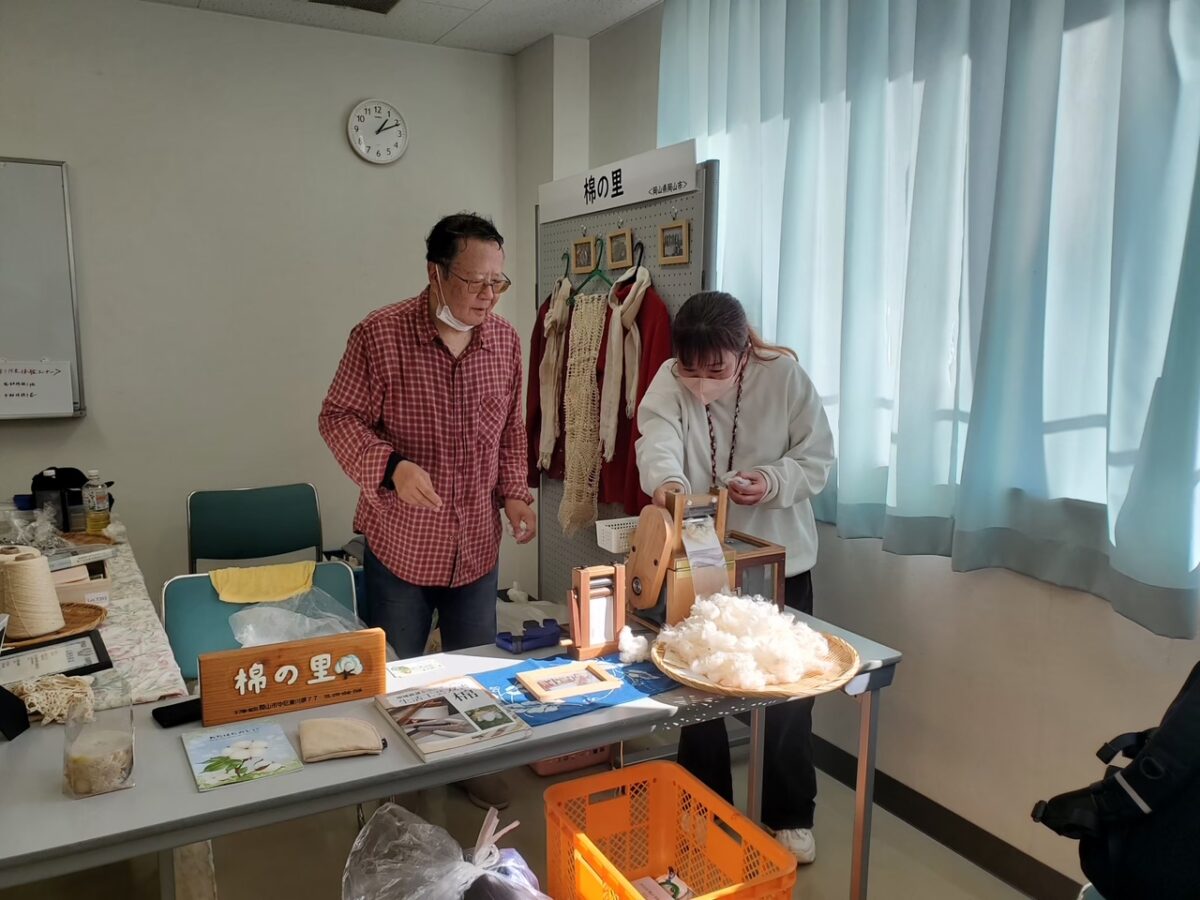

1日目 11/15(土) 11:00~15:00 別館にて同時開催

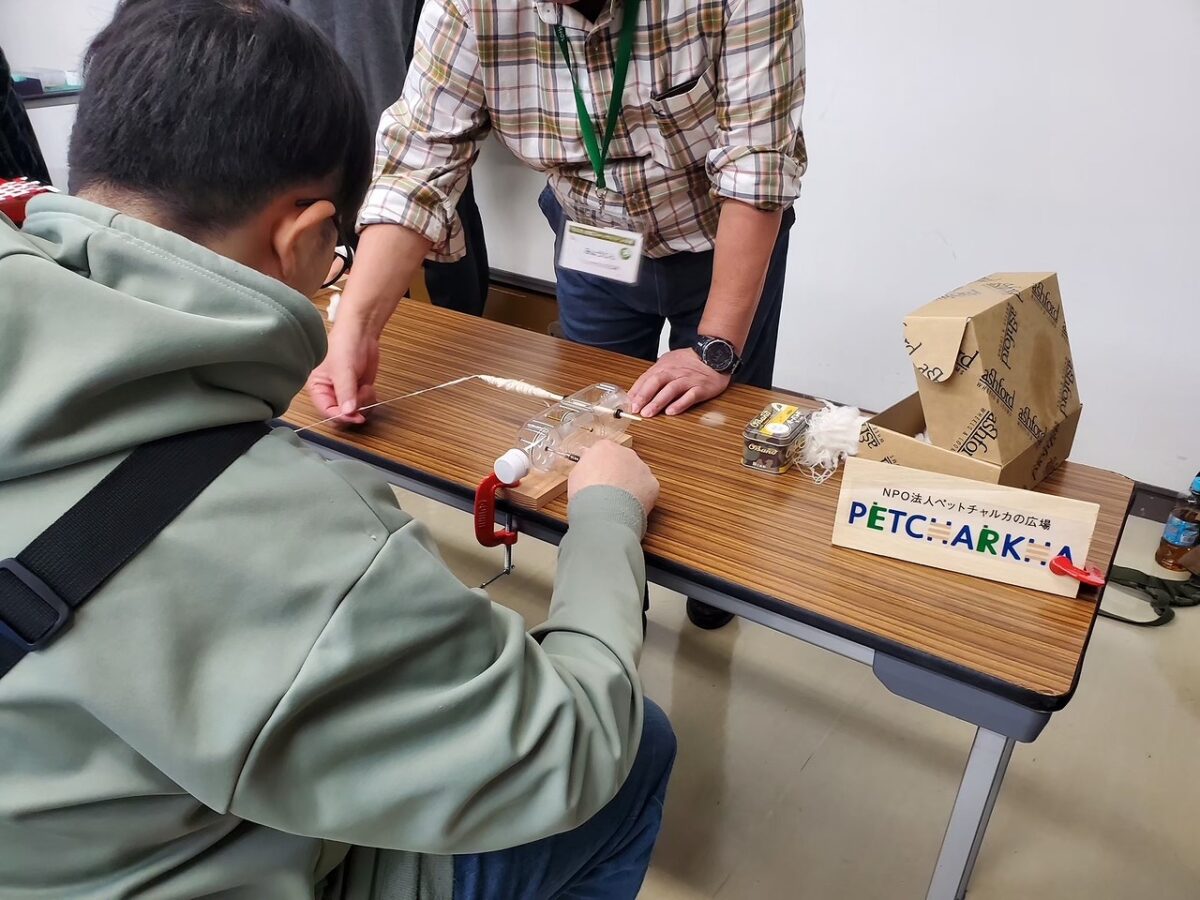

ワークショップ体験コーナー

畑で採れた綿が、糸になり布になるまでの各工程を体験することができます

各種団体の展示および販売ブース

全国各地の活動団体、企業様による出展、作品や商品等の販売

企画展示・即売

大和絣の展示、解説。古い木綿の端布や織り物道具等の展示、即売

ミニ講座

綿の生態、観察ポイントや栽培方法等について解説

会館前広場

キッチンカー、飲食物販売。天理の観光、特産品等の紹介、販売

体験ブース(3階大会議室)

- 綿繰り:ポロポロ、たねが出てきます

- 綿打ち(竹弓、唐弓、カーダー):フワフワ、わたをほぐします

- 糸紡ぎ(糸車、スピンドル など):クルクル、くるくるつむぎます

- 織り物(ミニ織機、ダンボール織り):トントン、よこ糸うちこみます

ダンボール織り 綿のおじさんうめさん

体験ブース(3階大会議室)

さをり織りの体験会

さをり織りは、1969年に大阪で『城みさを』が始めた、今までになかった画期的で全く新しい「手織り」です。伝統工芸的で職人技的な従来の手織りではなく、いわゆる間違いや失敗と言われる織りムラやキズなどを味やデザインとして捉えるという、逆転の発想で手織り界に革命を起こしました。それは、機械織りの既製品を目指してきっちり織るよりも、人間が本来持って生まれた天然自然の感性を活かすことでした。それから半世紀。今や、さをり織りは『布を織るのではなく、自分を織る』ことだと言います(HPより)。

当日は全盲という障害を抱えながら自分を織ることに取り組んでおられる方の実演も含め、みなさんにもさをり織りを体験していただきます。

なお、さをり織りについて詳しくお知りになりたい方はぜひ下記サイトをご覧ください。

各種団体の展示および販売ブース(2階、3階各会議室)

全国各地で木綿をはじめ各種織物、アパレル、テキスタイル、染色等にかかわる個人、団体、企業様からの出展、販売ブースです。

出展予定のみなさまについては、つねに最新情報をご確認ください。

企画展示・即売(2階会議室、3階大会議室、玄関入口付近)

大和絣の復元製織に取り組まれている亀山知彦氏の作品解説、原始機の実演、蔵に眠る端布販売など

亀山知彦氏

服飾系の専門学校を卒業後、染織の世界に魅せられ、愛媛県の野村シルク博物館の研修生として染織の基礎を習得。その後、京都の染織作家の工房へ。内弟子として5年間修行を積む中で、大和絣との運命的な出会いを経て、大和絣の復元、再現に取り組み始める。

これまでに現代手織物クラフト公募展、奈良県立美術展、新匠工芸展、日本伝統工芸近畿展など入選多数。2024年には新匠工芸会会友に推挙され、日本工芸会の研究会員となる。

テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などにも取り上げられる機会が多く、シンポジウムへの出演や展示会への出品など、その活躍は多方面におよんでいる。

当日は亀山氏ご本人から、資料や材料、端布などを用いながら大和絣の歴史と郷土の関係などについて直接お話を聞かせていただく企画です。

原始機を学ぼう

原始機(げんしばた)は、棒と糸さえあれば場所を選ばずどこででも織りを始めることができるという極めて素朴で最古の織機です。糸の端を柱にくくり付けもう一方を織手の腰に当てて糸の張り具合を調整するために原始機は、「腰機(こしばた)」とも呼ばれています。

原始機研究会は2002年に天理大学附属天理参考館(博物館)のワークショップ「原始機を学ぼう」から始まっています。ワークショップでは学芸員(当時)の玉城厚子さん、佐々木久育さんの熱心な指導を受けて原始機の奥深さに引き込まれて行きました。天理参考館収蔵品のアンデスの織をメインに世界各国の織りの組織の復元から始め、文様図の作成、それに従っての織り、作品の完成という手順で作業を行っています。各自の創意工夫によって複雑な文様も原始機で織ることが可能という事が分かりました。このような素晴らしい機に出会える機会が持てたことも幸せな事です。現在、活動の場は生駒に移し隔月に勉強会を行っています。(原始機研究会)

*当日は作品展示のほか、会員による織りの実演・解説とともに、希望者は体験も可能です。

KIMONOGATARI 県内の旧家の蔵に眠る木綿の端布や織り物道具等を展示し、即売します

おもに昭和20年代以前の藍染め布、木綿の古着、端布、糸、織物関連道具など、家の蔵や箪笥に眠る古着類をご提供いただくことで、もう一度古木綿に晴れ舞台を!

古着布等にあらたないのちが吹き込まれ、新しい物語が始まります。

ミニ講座1(2階中会議室)12:30~12:55

摘芯をしないままで育てた、アメリカ綿の1本の株を観察しました。日照りとカメムシなどの被害を受けながらも、ぐんぐん育って195㎝になりました。結果、31本の枝に花が咲き、174枚の葉がつきました。モモは全部で113個です。そのうち、66個のモモから実綿を収穫しました。残りは成熟不足や虫の被害などで未収穫です。収穫した実綿は272g。繰り綿にすると81.6gで種の重さは184.3g、種の数は1,481個となりました。当日は、195㎝の綿木の実物などを見ていただきながら、見えてきたことをお話します。

福島俊弘氏

天理夜間中学校の教員として勤めながら学校の花壇で綿の栽培にもかかわり、退職後は小学校の教員経験もあったことから、天理市内外の小学校で綿の特別授業も担当されてきました。夜間中学校で栽培していた綿は、在日韓国人の生徒さんが戦時中に日本に来るときに持参した種で、その種子を現在も大切に受け継ぎ、栽培をつづけておられます。

ミニ講座2(2階中会議室)13:00~13:25

長年の経験によって培われた綿の栽培方法、ポイントについてお話します。

島田淳志氏

1988年に(株)タビオ入社。2009年より当時のタビオ会長・越智直正と大正紡績・近藤健一のもとで綿花栽培に取り組み始める。現在、タビオの綿花シニアエキスパートとして、奈良県広陵町でシルバー人材センターの会員さんたちと一緒に、5ヘクタールにおよぶ綿花圃場の管理に汗を流す。

市民会館前での販売ブース、キッチンカー等(市民会館前広場)

天理の美味しい、すごい! に出会える楽しいひとときを味わえます。キッチンカーや飲食物販売。

天理の観光や、特産品にふれることのできる嬉しい交流広場です。

◇キッチンカー

コフフフンカーあすなろ(ハンバーガーほか)、GOHO-BI食らう(唐揚げ)、フラウラファーム(いちごスイーツ)

◇テントブース

みつる会(ポップコーンほか)、農園いち八(赤紫蘇ジュースほか)、きな子屋(わらび餅ほか)、稲田酒造(特製奈良漬けチャーハン)、すぎ乃(ハム焼き、シューマイ、メンチカツ)、手作りパン暖家(あんバター、カスタードクリームパン、バケットほか)、Good-Luck(さつまいもご飯、季節の彩り弁当)

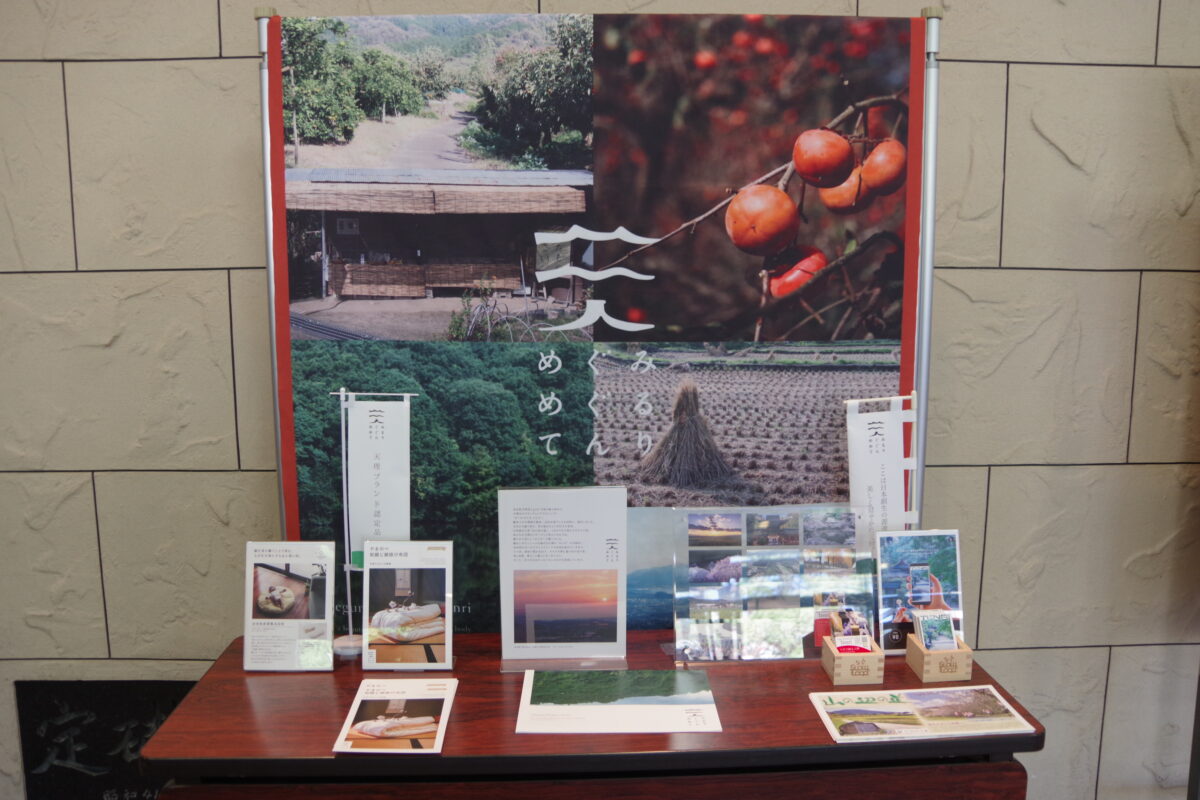

◇天理の観光、特産品紹介

玄関入口正面のホワイエ(ロビー)にて展示

17:30~ 懇親会(受付17:00~)

会場:奈良プラザホテル

※参加費5,000円 要事前申し込み

(キャンセル料は3日前まで無料、2日前より50%、当日100%が生じます)

立食形式を基本に考えています。全国各地の綿の仲間に出会えるチャンスです。異業種の方とのお話の中からは思わぬ素敵なアイデアが生まれるかもしれません。サミット会場近くの天理駅前からプラザホテルへ。プラザホテルから天理駅前まで送迎いたします。

なお、会場の収容定員を超えた場合はご容赦ください。早めのご予約をお願いいたします。

2日目 11/16(日) エクスカーション:体験型見学会(参加費無料)

| 8:20〜 | 出発(天理駅前ロータリー) |

|---|---|

| 8:40〜 | 綿花圃場見学 |

| 9:40〜 | 天理大学附属天理図書館見学 |

| 10:30〜 | 以後、選択コース別に出発 山本松産業株式会社/rukki藍工房&布都正崇鍛刀場/天理大学附属天理参考舘/天理教教会本部神殿 |

H.A.M.A.木綿庵(ゆうあん) 綿花圃場

H.A.M.A.木綿庵は、2008(平成20)年1月26日に設立されました。不登校、ひきこもり、うつ、対人恐怖症など、こころが閉じこもりがちな人たちが自然の中で自分と向き合うことのできる、心が落ち着く居場所をつくりたいと、「居場所づくり」を目指して活動を始め、その一環として綿花栽培に取り組んできました。圃場では和綿(赤木、青木)、洋綿アプランド、超長繊維綿の交雑種などを栽培しています。

1号畑では、17年間にわたり連作を繰り返しているアプランド栽培畝の様子

10号畑では、株間や施肥量など、栽培方法に変化を持たせた畝の様子

などもご覧いただければと思います。

天理大学附属天理図書館

1930年(昭和5)に開館した図書館です。天理教に関する資料はもとより、古典籍資料を核とする貴重な文献を収集・保存し、それとともに天理大学の教員や学生をはじめ、世界中の研究者に公開し、利用に供することができるように努めています。ただし、中学生以下は利用不可。令和5年に建造物が国の登録有形文化財となりました。

蔵書冊数は約150万冊。国宝6点、重要文化財87点をはじめとする約10万点の貴重書を所蔵しており、毎年展覧会を開催しております。

*なお、当日は大蔵永常『綿圃要務』(天保4年、1833年刊)、大関増業『機織彙編』(文政13年、1830年刊)、『河内名所圖繪』(享和元年、1801年刊)を特別に展示してくださいます。(実行委員会記)

山本松産業株式会社

山本松産業株式会社は、昭和32年より続いた製綿業の枠を超えて、医療機関や福祉施設・教育機関などの企業様向けレンタル布団の縫製と加工並びに寝装寝具用品の製造販売をしております。

創業者の山本松太郎は、大正13年、木製の綿打ち装置の研究と試作を繰り返しながら、四国から奈良県に移り住みました。ぬくもりのある布団を創造したい、という思いから畑仕事をしながら、度々アイデアを出し、思い立ったら深夜であろうと、研究と試作に明け暮れる毎日を過ごしました。鉛筆を片手に自ら製図をし、機械作りに精進する中、昭和39年に「オールマイティーランダム成型機自動装置」を発明、昭和42年に特許を取得します。

見学時には、工場内にておもに製綿工程についてご説明いたします。

rukki藍工房&布都正崇鍛刀場

奈良・天理 日本最古の道「山の辺の道」のある場所。

うつりゆく季節と時間で色をかえる山々をのぞむ場所にある日本刀の鍛刀場と染織工房です。

この場所で むきあうものはそれぞれですが ものづくりに向き合っています。

鍛刀場では火とたわむれ、鋼と向き合いながら作刀に励んでいます。

季節を感じ自然に動かされてすべての「一期一会」に感謝し「一期一振」を心に鍛錬に打ち込みます。

その隣の小さな藍染め工房では2つの藍甕で、江戸時代よりかわらない材料と仕込みの天然灰汁発酵建てによる藍染めを行っています。

また 柿渋、ベンガラなど植物・果実・土などからいただく色でのものづくり、羊毛を 洗って染めて紡いで織ってマフラーづくりなど暮らしのものを制作しています。

手からうまれるあたたかさ、自然のうみだす色のうつくしさが伝わるものづくりをめざしています。

当日のご案内

鍛刀場と隣り合わせのrukkiの藍染め工房をご覧いただきながら、小さな藍染め工房での「天然灰汁発酵建て」での藍建てや製作について工房でお話します。また、隣の鍛刀場では日本刀の鍛錬の様子もご覧いただきます。布都正崇鍛刀場のペーパーナイフ や刀袋などrukkiの藍とのものづくりについてもご紹介いたします。

布都正崇(ふつの まさたか)鍛刀場・ rukki オオタクミコ

天理大学附属天理参考館

世界各地の生活文化資料・考古美術資料を収集・研究・展示する博物館です。各地の資料を通して、それぞれの地域に住む人々の生活や歴史を知り、お互いのこころを理解することを目的としています。

当館は、1930年(昭和5年)、天理外国語学校(天理大学の前身)の中に設けられた海外事情参考品室を活動のはじめとします。創設者の中山正善・天理教二代真柱は、天理教を海外に広める人材を育てるためには言葉の習得だけではなく、現地の風俗・習慣もあわせて学ぶことが必要だと考えられたのです。そして現在では、約30万点にも及ぶ資料を収蔵する博物館となり、一般に広く公開しています。

2001年(平成13年)11月、当館は新築の建物が完成し、装い新たに再オープンしました。収蔵資料の中から約3000点を「世界の生活文化」・「世界の考古美術」の2部門にわけて展示しています。また、図書コーナーを設けるほか、特別展・企画展や公開講演会「トーク・サンコーカン」、参考館メロディユー(ミュージアムコンサート)、ワークショップなど、さまざまな活動を行っています。

なお、当日は下記の特別展示もご覧いただくことができます。

天理図書館 – 天理大学創立百周年記念・開館95周年記念展 「漱石・子規・鷗外―文豪たちの自筆展―」

*2階常設展示コーナーには、8反分の経糸を巻いた珍しいチキリや大和機が展示されています。なお、エクスカーションで「天理参考館」コースを選択された方々にのみ、特別に収蔵品の中より大和絣見本帖(縞帳)、時代物の大和絣力絣文生地、大和絣七宝文生地、手紡ぎ手織りの経縞藍染蒲団生地など、往時の庶民の衣生活を窺い知ることのできる貴重な資料を公開してくださいます。(実行委員会記)

天理教教会本部神殿案内

天理教は、江戸時代の天保9年(1838年)、教祖・中山みきによって始められました。現在、日本国内を中心に、約1万4千の教会があります。信者数は120万人を数え、その教えは海外80カ国に広がっています。

天理教信仰の中心は、親神・天理王命(おやがみ・てんりおうのみこと)によって人間創造の地点と教えられる聖地「ぢば」です。奈良県天理市に位置し、天理教教会本部の神殿と礼拝場は「ぢば」を取り囲むように建てられています。神殿案内では、神殿、教祖殿、祖霊殿を掛員が説明をしながらご案内させていただきます。三殿は回廊によって結ばれており、一周約800メートル。案内所要時間は約1時間です。

テーマイメージ

| A、農業 | 遊休農地の利活用。綿花栽培を異年齢交流の機会、収益につなげる取り組みへ。農作業に触れる機会を増やすことで、地元住民や地域高齢者の方々の生活をより豊かに、そして食糧自給、衣料自給について考えるきっかけに。 |

|---|---|

| B、教育 | 江戸時代までは衣類自給率100%であった日本が、現在はほぼ3%(原料ベースでは0%)。その歴史と背景、綿花栽培の現状について知り、衣料自給率100%であった当時の人々の暮らしについて考え、実際に体験することで、自分たちの日々の暮らしについて見つめ直す機会に。そして、持続可能な社会実現の可能性について考える目を開くきっかけに。 |

| C、福祉 | 綿の栽培と加工を障害者福祉、児童福祉、高齢者福祉など福祉とつなげる取り組み、試みは全国で広がりを見せつつあります。今後のさらなる発展と展開の可能性について考えるきっかけに。 |

| D、工芸 | かつてはどこの農家でも普通に行われていた糸紡ぎや機織りの技術を復活させ、伝統文化として保存継承に取り組む活動が全国で展開されています。その取り組みを知り、学ぶことで奈良県内におけるさらなる普及、かつての大和絣(やまとがすり)復元にむけてのきっかけに。同時に、その手織り技術の復元普及活動を教育や福祉はもちろん、観光、工業、商業につもつなげる道筋について考えるきっかけに。 |

| E、工業 | 現在綿花の海外依存度はほぼ100%。トレーサビリティーがより重視される傾向にありつつある今、国内産綿花、自社栽培綿花を用いた安心で安全な製品づくりに取り組む企業が増えつつあります。靴下の生産量日本一を誇る奈良県内においても、綿花栽培がさかんであった歴史的背景を踏まえた取り組みが始まっています。その取り組みから、今後の展望と課題、可能性について考え、靴下に限らず布団など他品目への展開につなげるきっかけに。 |

| F、商業 | 上記の取り組みを、観光業にも取り入れつつ収益をあげることのできる新たなビジネスにつないでいくきっかけに。 |

| G、行政 | 上記の取り組みを、円滑かつ柔軟に推し進め、対応できる仕組みを考えるきっかけに。 |

会場アクセスおよび宿泊場所情報

メイン会場

天理市民会館/やまのべホール

(JR/近鉄 天理駅より徒歩5分)

*お願い

当日は公共交通機関のご利用をお願いいたします。会場となる天理市民会館(やまのべホール)前の駐車場はイベント会場となるためご利用いただくことができません。お車でお越しの場合は天理駅前立体駐車場(有料)ほか、駅周辺のコインパーキングをご利用ください。

会場周辺および天理市内の宿泊先情報

観光シーズンでもありますため、遠方からご参加の方はとくに早めのご計画、ご準備をお薦めいたします。

なお、東横INN天理駅前はコットンサミット参加者枠をご用意いただいています。

ご予約の際にはサミット参加者である旨を必ずお伝えください。シングル1室8,455円(税込)でご利用いただくことができます。東横イン会員の場合は直接WEB予約をいただく方がお安くなります。満室の場合はご容赦 ください。

宿泊先情報はつねに変化しています。最新の情報をご確認ください。

また近隣市町村にもさまざまなタイプの宿が数多くあります。

天理市内の宿泊所

以下、順不動

東横イン天理駅前

奈良プラザホテル

フェアフィールド・バイ・マリオット・奈良天理山の辺の道

グランヴィリオホテル奈良ー和蔵

ホテルいこい

ビジネスホテル喜楽荘

ビジネス旅館やまべ

Mori ノ Guesthouse

ツバメハウス

Yamanobenomichi teku teku